電気代でこんなお悩み

ございませんか?

-

年々燃料費が上がっており、電気代も上がる一方…そろそろ厳しい…

-

電気代を下げたいと思っているがどうしたらいいのか分からない・・・

-

高圧契約はキュービクルの購入が必要な上に電気代も維持費も高くつくので、可能なら低圧契約に切り替えたい

そんな電気代のお悩みを

電子ブレーカーで 解決できます!

固定の「基本料金」を安くできるため確実に電気代を削減できます。

電気代削減の提案から電力会社への申請手続まで全て弊社が対応致します。

電子ブレーカーで契約容量を引き下げ、高圧から低圧への切り替えが可能な場合があります。

電子ブレーカーで電気代を削減できる仕組み

低圧電力の契約容量は、大元のブレーカーのアンペア数に基づいて決定する方法があり、アンペア数が小さいほど契約容量が小さくなります。

電子ブレーカーは一般のブレーカーと比較して小さなアンペア数でも通常通りの設備稼働が可能となりますので、契約容量を小さくする(=基本料金を安くする)ことができます。

本来、ブレーカーは安全性を担保するために、過電流(ブレーカーのアンペア数を超える電流)の大きさと経過時間との相関関係で遮断することが求められています。

一般のブレーカーは簡易的な構造のため、遮断のタイミングがアバウトで、より早く遮断する仕組みになっています。

電子ブレーカーは過電流と経過時間を精密に計測し、安全の基準内でギリギリまで遮断しないようプログラミングされていますので、より小さなアンペア数でも通常通りの設備稼働が可能となります。

使わなくても高く取られる

低圧電力の基本料金

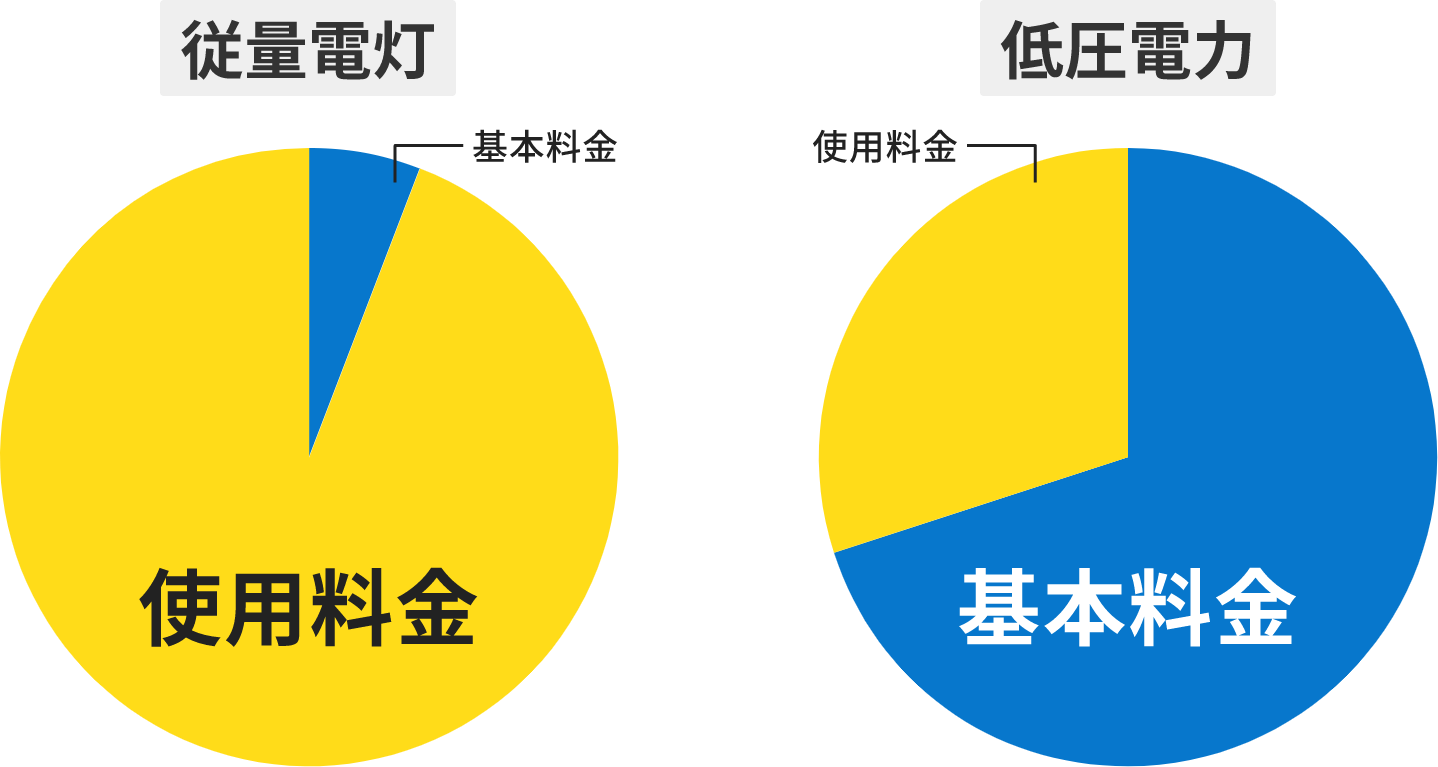

電気料金は、毎月固定の基本料金と、電力使用量に応じて変動する使用料金の合計が請求されます。従量電灯は「使用料金」が大半を占めているのに対して、低圧電力は「基本料金」が大半を占めています。

※契約プランの基本料金イメージ

低圧電力の大半を占める基本料金は

契約電力によって

大きく変動します!

-

契約電力が

25kWの場合26,647円

-

契約電力が

5kWの場合5,329円

過去実績に基づく、実際の電気基本料金の例です。現時点での電気基本料金は、別途お問合せください。

つまり、電子ブレーカーで契約電力を引き下げることにより、

大幅に電気代を削減できるのです!

つまり、電子ブレーカーで

契約電力を引き下げることにより、

大幅に電気代を削減できるのです!

契約内容を見直す企業様が増えています!

契約内容を見直す企業様が

増えています!

電力料金削減事例をご紹介

-

コインランドリー

削減前 19kW 約 20,252 円

削減後 10kW 約 10,659 円

当社ブレーカーを契約した場合

115,116円

-

自動車整備

削減前 15kW 約 15,988 円

削減後 3kW 約 3,197 円

当社ブレーカーを契約した場合

153,492円

-

鉄工業

削減前 42kW 約 50,417 円

削減後 18kW 約 21,607 円

当社ブレーカーを契約した場合

345,720円

-

コインランドリー

削減前 19kW 約 20,252 円

削減後 10kW 約 10,659 円

当社ブレーカーを契約した場合

115,116円

-

自動車整備

削減前 15kW 約 15,988 円

削減後 3kW 約 3,197 円

当社ブレーカーを契約した場合

153,492円

-

鉄工業

削減前 42kW 約 50,417 円

削減後 18kW 約 21,607 円

当社ブレーカーを契約した場合

345,720円

設備の稼働状況によって変動します

他にも、こんな業種で

効果があります!

-

工場

自動車関連/ 板金関連/木工関連/ 印刷関連/

金属加工業/溶接業(管工事)など -

農林水産業

農業/林業/水産業/酪農・畜産業など

-

サービス業

ガソリンスタンド / コインランドリー /

クリーニング店 / 飲食店など

まずはお問合せ!

削減金額を確認!

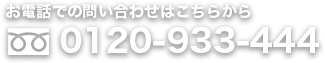

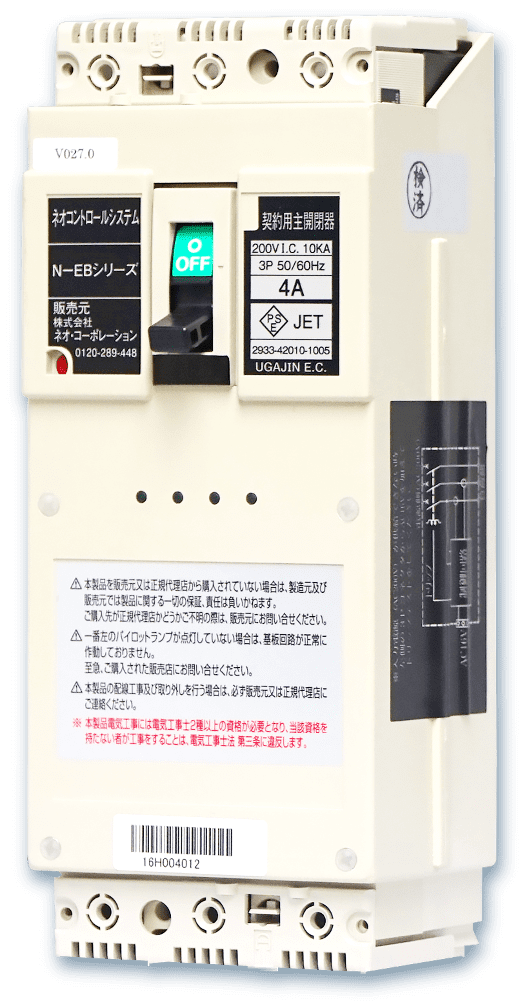

ネオ・コーポレーションの電子ブレーカーが

オススメな理由

-

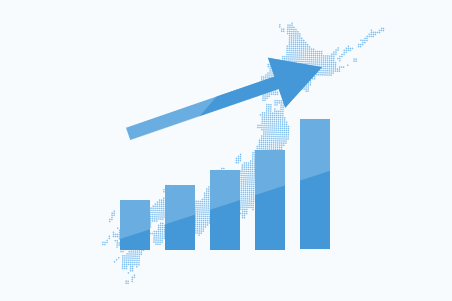

販売実績業界No.1

ネオ・コーポレーションは2004年に電子ブレーカー(N-EBシリーズ)の販売を開始し、2023年には全国での累積販売台数が25万台を突破しております。

-

安心の初期費用0円

導入費用は毎月の電気料金の削減金額の一部をシステム代としてお支払いいただくため、原則として初期費用は発生しません。

-

全国ネットワークで

安心のアフターケア全国10拠点に事業所を構えており、地域の協力電気工事店様も加え、北海道から沖縄まで迅速に対応致します。また、導入後に設備の変更や移転等を希望されるお客様には、5年間は無償で対応致します。 弊社販売代理店よりご購入の場合はサービス内容が異なります。詳しくはご購入された販売代理店にお問い合わせ下さい。

-

すべて自社完結

電子ブレーカーはOEM(※)による自社開発製品です。

製品の企画・設計から、電力会社への申請、設置工事、アフターフォローに至るまで、すべて当社にて対応しております。 OEM委託先は宇賀神電気株式会社。昭和2年創業で高い技術力と信頼性を持つ老舗の配電盤等のメーカー。

-

多数の大手企業様への

導入実績全国展開している多くの大手企業様にも、当社の電子ブレーカーを導入いただいております。

導入企業様の一部事例

カーコンビニ倶楽部(FC)/ヤンマー建機株式会社/

コメダ珈琲(FC)/CoCo壱番屋(FC)他多数

導入までの流れ

-

STEP

お見積りの依頼

「試算依頼フォーム」からご連絡をお願い致します。3営業日以内に当社よりご連絡致します。

-

STEP

現地調査 / 削減プランご提案

お客様のご都合の良い時間帯に担当者がお伺い致します。担当者が現地調査を行い、削減プランをご提案させて頂きます。こちらのプランにご納得いただけましたら、正式にお申込みいただきます。

-

STEP

電力会社へ申請 / 設置工事 / 試運転

お申込み後、電力会社に契約内容変更の申請を行い、ブレーカーの設置工事にお伺いいたします。設置後にお客様立会いのもと試運転を行い、契約容量を下げても問題なく設備が稼働することをご確認いただきます。

-

STEP

電力会社の確認 / 検査

ブレーカーの設置完了後、電力会社による確認・検査が行われます。多くの電力会社では、設置日から日割りで基本料金の変更が適用されます。

まずはお問合せ!

削減金額を確認!

よくあるご質問

基本料金は契約容量に基づいて計算されますが、契約容量の決定方法には、負荷設備契約(動力設備の総容量に基づいて契約容量を決定)と主開閉器契約(大元のブレーカーの容量に基づいて契約容量を決定)の2種類があります。

大元のブレーカーを電子ブレーカーにすることで、主開閉器契約を選択した場合の契約容量を大きく引き下げることができるため、基本料金を大幅に削減することができます。

まずはお問合せ!削減金額を確認!